Der Countdown zur FIFA WM 2026

**TW: Dieser Artikel enthält Verweise auf sexuelle Gewalt, die manche Leser*innen als verstörend empfinden könnten**

Von 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Männer-Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada statt. Mit 48 teilnehmenden Nationen wird es die größte Weltmeisterschaft in der Geschichte sein. Was auf den ersten Blick nach einem Turnier in demokratischen Staaten aussieht, wird bei näherem Hinsehen zum Brennglas für menschenrechtliche Missstände: rassistische Polizeigewalt, Angriffe auf indigene Gemeinschaften, Femizide, anti-trans Gesetze oder die Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit sind in den Gastgeberländern bittere Realität.

Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, die Sport & Rights Alliance oder Amnesty International haben kritische Bereiche identifiziert, in denen die Politik der Gastgeberländer für 2026, insbesondere die der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump, erhebliche und unmittelbare Risiken für die Menschenrechte von Migrant*innen, die Presse- und Meinungsfreiheit, die Rechte der LGBTQI Community, oder das Recht auf Nichtdiskriminierung darstellt und dringende und transparente Maßnahmen gefordert.

„Im Jahr 2018 haben die USA, Mexiko und Kanada in ihren Bewerbungsunterlagen für die Ausrichtung der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026 klare Menschenrechtsverpflichtungen abgegeben“, so Andrea Florence, Geschäftsführerin der Sport & Rights Alliance. „Trotz des Mottos der FIFA, dass ‚Fußball die Welt verbindet‘, besteht die Gefahr, dass eine Weltmeisterschaft, die unter diskriminierenden und ausgrenzenden Bedingungen stattfindet, soziale Gräben vertieft, anstatt sie zu überbrücken. Die FIFA sollte ihren Einfluss geltend machen und konkrete, rechtsverbindliche Garantien fordern, dass die Menschenrechte nicht weiter für den Sport geopfert werden.“

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Diskriminierende Einwanderungspolitik

Die FIFA rechnet damit, dass bis zu 6,5 Millionen Menschen das Turnier in den Gastgeberländern besuchen werden. Die missbräuchliche Einwanderungspolitik der derzeitigen US-Regierung, darunter Zwangsabschiebungen unter dem Alien Enemies Act, Einreiseverbote, vermehrte Inhaftierungen und Visabeschränkungen, gefährdet die Inklusivität und den globalen Charakter der Weltmeisterschaft.

Am 4. Juni 2025 erließ die Trump-Regierung eine Verordnung, die Besucher*innen aus zwölf Ländern die Einreise verbietet und für sieben weitere Länder strenge Einreisebeschränkungen vorsieht. Obwohl die Verordnung Ausnahmen für qualifizierte Teams vorsieht, können Fans, Familienangehörige oder Journalist*innen aus den Ländern derzeit nicht in die USA einreisen. Zudem widerspricht jedes Einreiseverbot, das ausschließlich auf der Staatsangehörigkeit basiert, den Werten der Inklusion und globalen Teilhabe, zu denen sich die Weltmeisterschaft und die FIFA bekennen.

Die Weltmeisterschaft 2026 wird von den Arbeiter*innen in den Stadien, den Hotels, sowie in den Fanzonen und Restaurants abhängen. Sie hängt auch davon ab, dass sich die Spieler, Fans, Familien und Bürger*innen in den Austragungsstätten sicher fühlen. Doch die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE haben zur Folge, dass viele Menschen Angst haben, zur Arbeit oder zur Schule zu gehen, geschweige denn bei einer Sportveranstaltung zu arbeiten oder diese zu besuchen.

„Die FIFA sollte öffentlich anerkennen, dass die Einwanderungspolitik der USA und andere menschenrechtsverletzende Maßnahmen die Integrität des Turniers gefährden, und ihren Einfluss auf die US-Regierung geltend machen, um sicherzustellen, dass die Rechte aller qualifizierten Teams, Betreuer*innen, Medienvertreter*innen und Fans bei der Einreise in die Vereinigten Staaten unabhängig von ihrer Nationalität, Geschlechtsidentität, Religion oder Meinung respektiert werden“, so Minky Worden, Direktorin für globale Initiativen bei Human Rights Watch.

„Wir sind besonders besorgt über die Möglichkeit einer selektiven Durchsetzung und Diskriminierung von Fans aufgrund ihrer vermeintlichen politischen Ansichten oder ihrer nationalen Herkunft“, meint Ronan Evain, Geschäftsführer von Football Supporters Europe. Auch das FARE Netzwerk ist besorgt, dass Einwanderungsbehörden (ICE und andere) vermehrt in und um die Stadien präsent sein werden.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Meinungs- und Pressefreiheit

Eine weitere besorgniserregende Entwicklung in den USA ist die aktuelle Lage in Sachen Meinungs- und Presse- sowie Versammlungsfreiheit.

Nach Los Angeles und Washington DC gibt es seitens der Trump-Regierung immer wieder Ankündigungen, die US-Nationalgarde auch nach Chicago oder Portland zu schicken, nachdem es in diesen (mehrheitlich demokratisch regierten) Städten zu Protesten gegen ICE gekommen war. Aktuell droht Trump sogar, einigen Städten die Austragung von WM-Spielen zu entziehen.

Journalist*innen, die über die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 berichten, sind sowohl in Mexiko als auch in den Vereinigten Staaten besonderen und alarmierenden Risiken ausgesetzt. Mexiko zählt zu den gefährlichsten und tödlichsten Ländern der Welt für Medienschaffende, die sowohl von der organisierten Kriminalität als auch von Amtsträger*innen bedroht, schikaniert und angegriffen werden. Die weit verbreitete Straflosigkeit für diese Verbrechen hat eine abschreckende Wirkung und führt zu einer Schweigekultur, in der kritische Informationen unterdrückt werden. In den Vereinigten Staaten können Journalist*innen mit aufdringlichen Kontrollen, Überwachung in den Sozialen Medien und Einreiseverweigerungen aufgrund ihrer vermeintlichen politischen Ansichten konfrontiert werden, was ihre Fähigkeit zur unabhängigen Berichterstattung beeinträchtigen wird.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTQI-Personen

Die zunehmenden gesetzlichen und rhetorischen Angriffe auf die Rechte von LGBTQI-Personen, insbesondere von Trans-Personen in den USA, unterstreichen die Absicht der derzeitigen US-Regierung, Trans-Personen aus dem öffentlichen Leben zu verbannen und wichtige Menschenrechtsgarantien so schnell wie möglich abzubauen. Trumps Ansichten zu dem, was er als „Gender-Ideologie” bezeichnet, basieren auf einer Verweigerung des Rechts auf Selbstbestimmung.

Bei der FIFA WM 2026 könnten Trans-Personen, darunter auch Sportler*innen, durch Visabestimmungen stigmatisiert werden, die sie dazu verpflichten, ihr bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht anzugeben. Diskriminierende Gesetze und das feindselige politische Klima gegenüber LGBTQI-Rechten in den Vereinigten Staaten könnten die Sicherheit, körperliche Unversehrtheit, Würde und Inklusion von LGBTQI-Fans, Spielern, Mitarbeiter*innen oder Journalist*innen direkt gefährden.

LGBTQI Personen sind weltweit zunehmenden Bedrohungen ihrer Rechte ausgesetzt, da Regierungen restriktive Gesetze erlassen, politische Entscheidungsträger*innen feindselige Rhetorik verstärken und Fälle von Gewalt viel zu häufig vorkommen. Trans-Personen sind nach wie vor eine besonders gefährdete Gruppe, vor allem in Mexiko; einem der gefährlichsten Länder Lateinamerikas für Trans-Personen. Im Jahr 2022 blieben mehr als 95 % der Morde in Mexiko ungestraft. Bei Transfemiziden dürfte die Zahl signifikant höher sein.

Im März 2025 veröffentlichte Human Rights Watch eine Karte, die jedoch auch einige Fortschritte aufzeigt. 22 der 32 Bundesstaaten Mexikos haben mittlerweile Gesetze erlassen, um die rechtliche Anerkennung der Geschlechtsidentität von Trans-Personen zu garantieren. Die Gleichstellung der Ehe wird mittlerweile in allen 32 Bundesstaaten anerkannt – ein Meilenstein, der durch jahrelange Lobbyarbeit und Rechtsstreitigkeiten erreicht wurde.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Frauen*rechte

In den Vereinigten Staaten erleben wir derzeit unter der Trump-Regierung Rückschritte bei den Frauen*rechten. Es gibt beispielsweise große Teile des Landes, in denen Frauen* und Mädchen* aktuell keinen Zugang zu Abtreibungen haben.

Darüber hinaus werden die Angriffe der Regierung gegen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion [Diversity, Equity, Inclusion; DEI] für Frauen* am Arbeitsplatz besonders gefährlich für Schwarze, lateinamerikanische und indigene Frauen* sein. Die Regierung versucht auch, ihren ideologischen Kreuzzug gegen DEI auf die Vereinten Nationen und ihre Organisationen auszuweiten und fordert, dass diese dem Beispiel der Trump-Regierung folgen.

In Mexiko gibt es aktuell zwei Seiten, wenn es um Frauen*rechte geht: Auf der einen Seite steht das Bild einer neuen Präsidentin, Claudia Sheinbaum, die während ihres Wahlkampfs versprochen hat, die Bedingungen für Frauen* zu verbessern.

Mexiko hat bei Frauen*rechtsfragen einige bedeutende Fortschritte erzielt, beispielsweise durch die Legalisierung der Abtreibung in 12 Bundesstaaten und die Erhöhung der Beteiligung von Frauen* in der Regierung.

Allerdings hat sich die Gewalt gegen Frauen* verschlimmert. Statistiken der mexikanischen Regierung zeigen, dass fast 50% der Frauen* und Mädchen* ab 15 Jahren sexuelle Gewalt erlebt haben, ein Anstieg von fast 10% in 10 Jahren. Das tatsächliche Ausmaß dürfte weitaus höher sein, da die überwiegende Mehrheit der Straftaten nicht angezeigt wird. Femizide sind in Mexiko zu einem großen Problem geworden. Im Jahr 2015 machten Femizide 19,8 % der Morde an Frauen* aus, doch bis 2024 war dieser Anteil auf 24,2 % gestiegen.

In seiner ersten großen Amtshandlung als kanadischer Premierminister strich Mark Carney das äußerst wichtige Ministerium für Frauen und Gleichstellung (WAGE) – eine Entscheidung, die er nach der Parlamentswahl angesichts von Protesten wieder rückgängig machte. Doch das Budget von WAGE Canada soll bis 2028 um satte 80% gekürzt werden. Die Umsetzung der geplanten Kürzungen wäre ein schwerer Schlag für Millionen von Frauen* – und ein gefährliches Signal angesichts der weltweit zunehmenden Angriffe auf reproduktive Rechte und die Rechte von 2SLGBTQ+ Personen („2S“ als Akronym steht für „Two Spirit“; ein Begriff, der von vielen indigenen Menschen verwendet wird, um eine Person zu beschreiben, die sowohl einen weiblichen als auch einen männlichen Geist in ein und demselben Körper vereint).

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Indigenenrechte

Es bleibt abzuwarten, welche positiven Entwicklungen sich aus der Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Gruppen oder Initiativen mit der FIFA ergeben. Die WM 2026 ist beispielsweise das erste Turnier, bei dem eine indigene Volksgruppe eine Vereinbarung mit einer Gastgeberstadt abgeschlossen hat: Das Volk der Puyallup schließt sich SeattleFWC26 als offizieller Legacy-Supporter für alle Aktivitäten und Aktionen an. Die Idee dahinter ist, dass indigene Communities die Möglichkeit bekommen, ihre Geschichte selbst auf einer globalen Bühne zu erzählen.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

In den USA leben etwa 6,6 Millionen Menschen, die sich als indigen bezeichnen, also etwa 2% der Gesamtbevölkerung.

Obwohl das Einkommen der indigenen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten dramatisch gestiegen ist, herrscht nach wie vor eine hohe Arbeitslosenquote. Darüber hinaus lebt etwa ein Viertel in Armut, was den höchsten Wert aller Bevölkerungsgruppen im Land darstellt. Die Lebenserwartung indigener Gruppen ist – trotz vieler Verbesserungen – immer noch die niedrigste in den USA. Einer der vielen Gründe dafür ist, dass indigene Reservate als Deponien für giftige oder nukleare Abfälle genutzt werden, was wiederum zu Wasserverschmutzung und vielen weiteren Umwelt- und Gesundheitsproblemen führt.

Ein weiteres großes Problem in den USA stellt die Polizeigewalt gegen indigene Gemeinschaften dar. Obwohl dies in den Medien kaum Beachtung fand, haben indigene Aktivist*innen den Hashtag #NativeLivesMatter genutzt, um Unterstützung zu mobilisieren und auf die unverhältnismäßig hohe Polizeigewalt gegen indigene Menschen aufmerksam zu machen.

Seit seinem Amtsantritt hat Präsident Trump mehrere Maßnahmen angeordnet, die erhebliche Bedenken hinsichtlich ihrer unverhältnismäßig negativen Auswirkungen auf indigene Völker oder Mitglieder der 2SLGBTQ+-Gemeinschaft in den USA hervorgerufen haben. Eine Reihe von Verordnungen zugunsten der fossilen Brennstoffindustrie geben beispielsweise Anlass zur Sorge um den Schutz indigener Gebiete vor Rohstoffabbau. Auch die von der Trump-Regierung vorgeschlagene Einfrierung von Bundeszuschüssen würde laut unabhängigen Berechnungen zu Kürzungen in Höhe von 24,5 Milliarden US-Dollar bei den Mitteln für indigene Gemeinschaften in den Bereichen Gesundheit, Strafverfolgung, oder Bildung führen.

In Mexiko leben 68 indigene Völker, die fast 17 Millionen Menschen und etwa 15 % der Gesamtbevölkerung ausmachen. Mexiko ist somit das Land in den Amerikas mit der größten indigenen Bevölkerung und der größten Anzahl an einheimischen Sprachen, die auf seinem Territorium gesprochen werden.

Eine der größten Herausforderungen für die indigene Bevölkerung Mexikos ist die mangelnde Anerkennung. In vielen Bundesstaaten sind indigene Rechtssysteme noch nicht vollständig anerkannt.

Obwohl der Zugang zu Bildung in Mexiko in der Verfassung garantiert ist, sind junge Menschen, die in indigenen Gemeinschaften leben, in diesem Bereich am stärksten benachteiligt.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte kurz vor ihrem Amtsantritt, dass sie Verfassungsreformen für Sozialprogramme, die die Rechte und Anerkennung der indigenen Bevölkerung betreffen, als eine der wichtigsten Prioritäten betrachtet. In einem Dekret ordnete Sheinbaum beispielsweise die Einrichtung einer Präsidialkommission für Justizpläne und regionale Entwicklung für indigene und afro-mexikanische Völker an.

Laut der kanadischen Volkszählung von 2021 leben in Kanada etwa 1,8 Millionen indigene Menschen, was 5,0 % der Gesamtbevölkerung entspricht.

Viele indigene Völker leiden weiterhin unter der Nichtanerkennung ihrer Rechte und Titel, den schädlichen Auswirkungen der Rohstoffindustrie auf diese Rechte und der langsamen Umsetzung der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker (UNDRIP). Gleichzeitig sind indigene Gruppen mit langjährigen sozialen Ungleichheiten in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und der anhaltenden Krise der Gewalt gegen indigene Frauen* und Mädchen* konfrontiert.

Die Entdeckung der Leichen von 215 indigenen Kindern auf dem Gelände einer ehemaligen Schule (Boarding School) im Mai 2021 lenkten die Aufmerksamkeit der Welt abermals auf die koloniale Vergangenheit Kanadas und löste neue Forderungen nach Aufarbeitung und Gerechtigkeit aus. Während des größten Teils des 20. Jahrhunderts wurden mindestens 139 „Internate“ mit etwa 150.000 indigenen Kindern von verschiedenen Kirchen mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung betrieben. Diese über das ganze Land verstreuten „Schulen“ hatten zum Ziel, die Kultur und Sprachen der indigenen Bevölkerung des Landes auszulöschen. Bereits im Jahr 2015 kam die Wahrheits- und Versöhnungskommission zu dem Schluss, dass dies einem „kulturellen Völkermord“ gleichkam.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Klimawandel

Insbesondere seit der Wahl von Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten im Jahr 2016 spricht die FIFA immer häufiger über die Klimakrise, während sie gleichzeitig Mega-Events veranstaltet, die diese Krise offenbar noch verschärfen.

Laut einer aktuellen Studie wird die FIFA WM 2026 der Männer die klimaschädlichste Ausgabe in der Geschichte des Turniers – die Treibhausgasbilanz soll im Vergleich zum Durchschnitt der vorherigen vier Endrunden fast doppelt so hoch ausfallen. Der Wissenschaftler Tim Walters schätzt sogar, dass die Weltmeisterschaft fast 70 Millionen Tonnen CO2 verursachen und zum vorzeitigen Tod von etwa 70.000 Menschen führen könnte. Hauptgründe für diese Bilanz sind neben der Erweiterung des Turniers von 32 auf 48 Teams vor allem die großen Entfernungen, die voraussichtlich größtenteils per Flugzeug zurückgelegt werden müssen.

An seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete Trump eine Reihe von Verfügungen, in denen er die Absicht der Vereinigten Staaten bekundete, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, eine Reihe von Initiativen seines Vorgängers im Bereich der erneuerbaren Energien aufhob und einen nationalen Energie-Notstand ausrief.

Angesichts der gemeinsam ausgerichteten Weltmeisterschaft 2026 sind die Auswirkungen der politischen Beziehung zwischen Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino auf den globalen Sport komplex, weitreichend und werfen viele Fragen auf. Sind die Werte der FIFA mit denen von MAGA vereinbar? Wie kann sich eine Sportorganisation, die sich für die Sensibilisierung in Bezug auf die Klimakrise einsetzt, mit einer Nation verbünden, die vor Kurzem angeordnet hat, dass alle Verweise darauf von Regierungswebsites entfernt werden müssen?

Leider sieht es derzeit so aus, als würde Kanada einen ähnlichen Kurs wie die USA einschlagen. Der im März 2025 vereidigte kanadische Premierminister Mark Carney ist in vielerlei Hinsicht eine kanadische Version von Trump. Wie sein südlicher Nachbar fördert Kanada mehr Öl und Gas als jemals zuvor, ist derzeit der fünftgrößte Ölproduzent der Welt und produziert mitunter das schmutzigste und energieintensivste Öl am Markt.

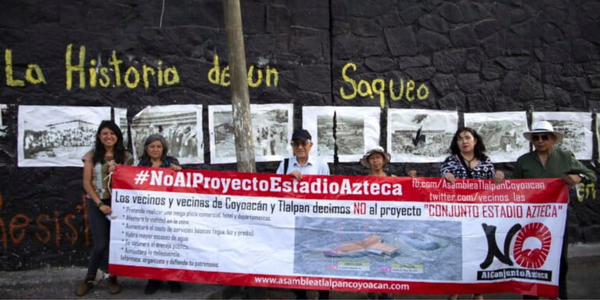

Der Klimaaspekt ist eng mit den Rechten indigener Bevölkerungen verknüpft. In Mexiko werden beispielsweise Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Turnier (für Unterkünfte, Parkplätze, Straßenerweiterungen etc.) kritisiert, da sie die umliegenden Ökosysteme, Wasserressourcen und den Schutz der Tierwelt negativ beeinträchtigen. In Mexiko-Stadt wird das Gebiet rund um das Azteca Stadium vor allem von Indigenen bewohnt. „Als Anwohner*innen wurden wir weder zu Umweltverträglichkeitsprüfungen konsultiert noch darüber informiert“, so ein Aktivist. „Gemäß der Verfassung von Mexiko-Stadt bedarf die Durchführung solcher Arbeiten der Zustimmung der indigenen Bevölkerung, und wir haben nichts genehmigt“. Aktivist*innen und Gemeinden in den drei Austragungsorten der Weltmeisterschaft sind der Ansicht, dass die mit dem Turnier verbundenen wirtschaftlichen Interessen den Schutz der Umwelt und der Tierwelt nicht ausreichend berücksichtigen.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Die Verantwortung der FIFA

Als die FIFA die Weltmeisterschaft 2026 an die damalige „gemeinsame Bewerbung” der USA, Kanadas und Mexikos vergab, kündigte sie das Turnier als ein Ereignis an, das „Menschen vereinen und zu positiven Veränderungen durch den Fußball inspirieren” werde. Nach der Kritik an Menschenrechtsverletzungen bei der WM 2018 in Russland sowie der WM 2022 in Katar versprach die FIFA mehr Verantwortung. Die Weltmeisterschaft 2026 ist auch die erste Männer-Weltmeisterschaft mit einer veröffentlichten Menschenrechtsstrategie, die als neue Messlatte für Sportveranstaltungen weltweit angepriesen wird.

Bei einem Treffen mit Präsident Donald Trump im Oval Office im März 2025 sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Amerika wird die Welt willkommen heißen. Es werden Millionen von Menschen kommen, Herr Präsident, Millionen von Menschen!“. Und bei einer Sitzung der Task Force des Weißen Hauses zur Weltmeisterschaft 2026 am 6. Mai verkündete Vizepräsident JD Vance: „Jeder ist herzlich eingeladen, dieses unglaubliche Ereignis mitzuerleben".

Bislang hat die FIFA Trumps diskriminierende Einwanderungspolitik – oder auch andere menschenrechtlich problematische Aspekte in den Austragungsländern – nicht kritisiert. Infantinos Schweigen stellt nicht nur ein geschäftliches Risiko dar, sondern auch einen Verrat an den Menschenrechtsgrundsätzen der FIFA selbst. Die Statuten und die Menschenrechtspolitik der FIFA besagen, dass sie ihren Einfluss geltend machen wird, um die Menschenrechte zu schützen „und positiv zu ihrer Verwirklichung beizutragen“, unter anderem durch „konstruktive Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden“.

Angesichts des Countdowns zur Weltmeisterschaft 2026 muss die FIFA mehr tun, als nur zu behaupten, „die Welt sei in Amerika willkommen“ – wenn alle Anzeichen auf das Gegenteil hindeuten. Wenn keine entschiedenen Maßnahmen ergriffen werden, besteht die Gefahr, dass das Vermächtnis der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026 unwiderruflich beschädigt und ein gefährlicher Präzedenzfall für künftige Sportgroßveranstaltungen geschaffen wird.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

Die Kampagne “GAME ON! Sport für Menschenrechte” zur FIFA WM 2026 wird von der fairplay Initiative in Kooperation mit nationalen und internationalen Partner*innen umgesetzt und maßgeblich von der Austrian Development Agency (ADA) gefördert.

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top

https://www.fairplay.or.at/footer/archiv/der-countdown-zur-fifa-wm-2026#top